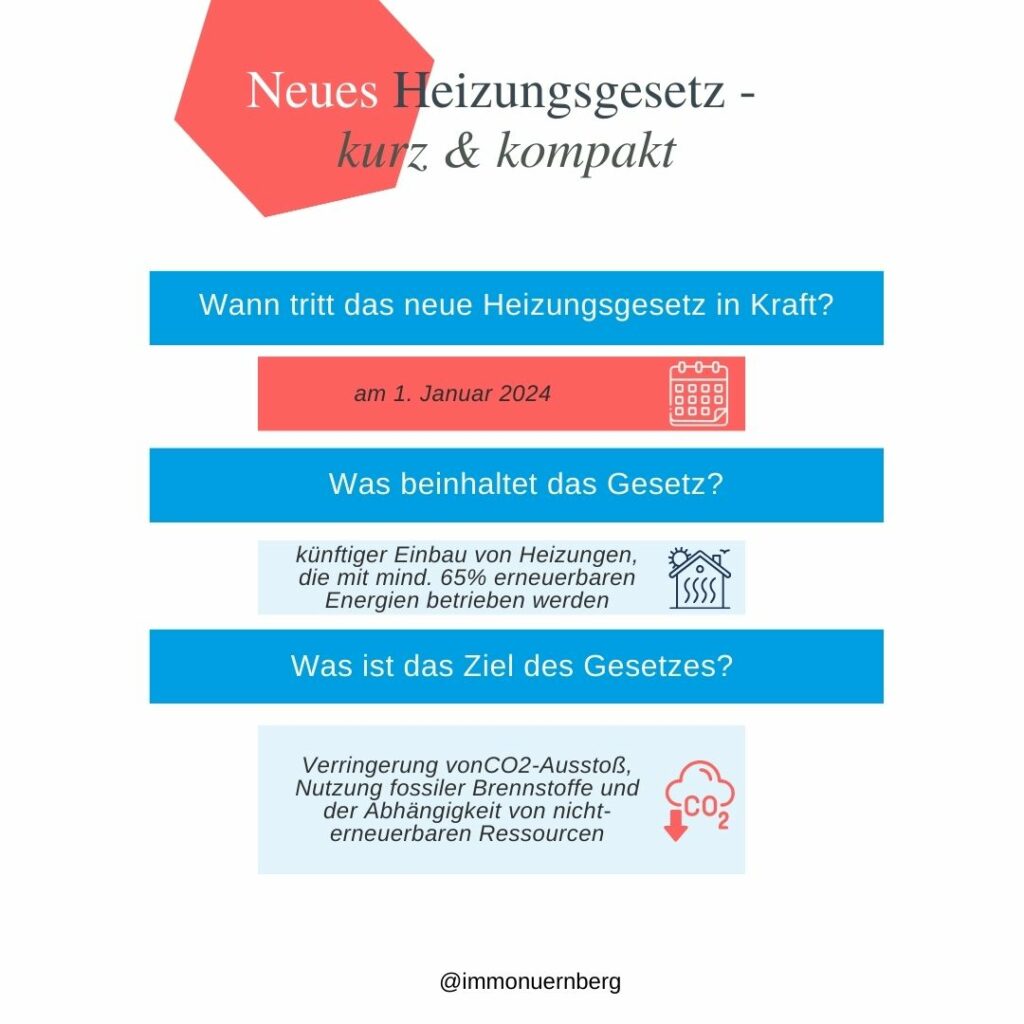

Nicht nur in der Politik ein heiß diskutiertes Thema: Das neue Heizungsgesetz beschäftigt Immobilienbesitzer in ganz Deutschland – begleitet von der Angst vor kostspieligen Umrüstungen der Heizungsanlage. Dabei herrscht bei vielen Bürgern Unklarheit darüber, wie und wann sich das Heizungsgesetz auf die eigene Immobilie auswirkt: Was gilt als klimafreundliches Heizen und welche Heizformen sind in Zukunft erlaubt? Wann müssen bestehende Heizungen ausgetauscht werden? Nach dem Hin und Her beim Gesetzesentwurf tritt das Heizungsgesetz zum 01. Januar 2024 in Kraft. Hier erfahren Sie, was das neue Heizungsgesetz umfasst und was es für Eigentümer und Mieter bedeutet.

Was ist das Heizungsgesetz?

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), oder kurz Heizungsgesetz, zielt darauf ab, den Energieverbrauch von Heizungsanlagen in Neubau und Bestandsgebäuden (Wohn- und Nichtwohngebäude) zu reduzieren und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Die Maßnahmen sollen dabei helfen, den CO2-Ausstoß, die Nutzung fossiler Brennstoffe und die Abhängigkeit von nicht-erneuerbaren Ressourcen zu verringern.

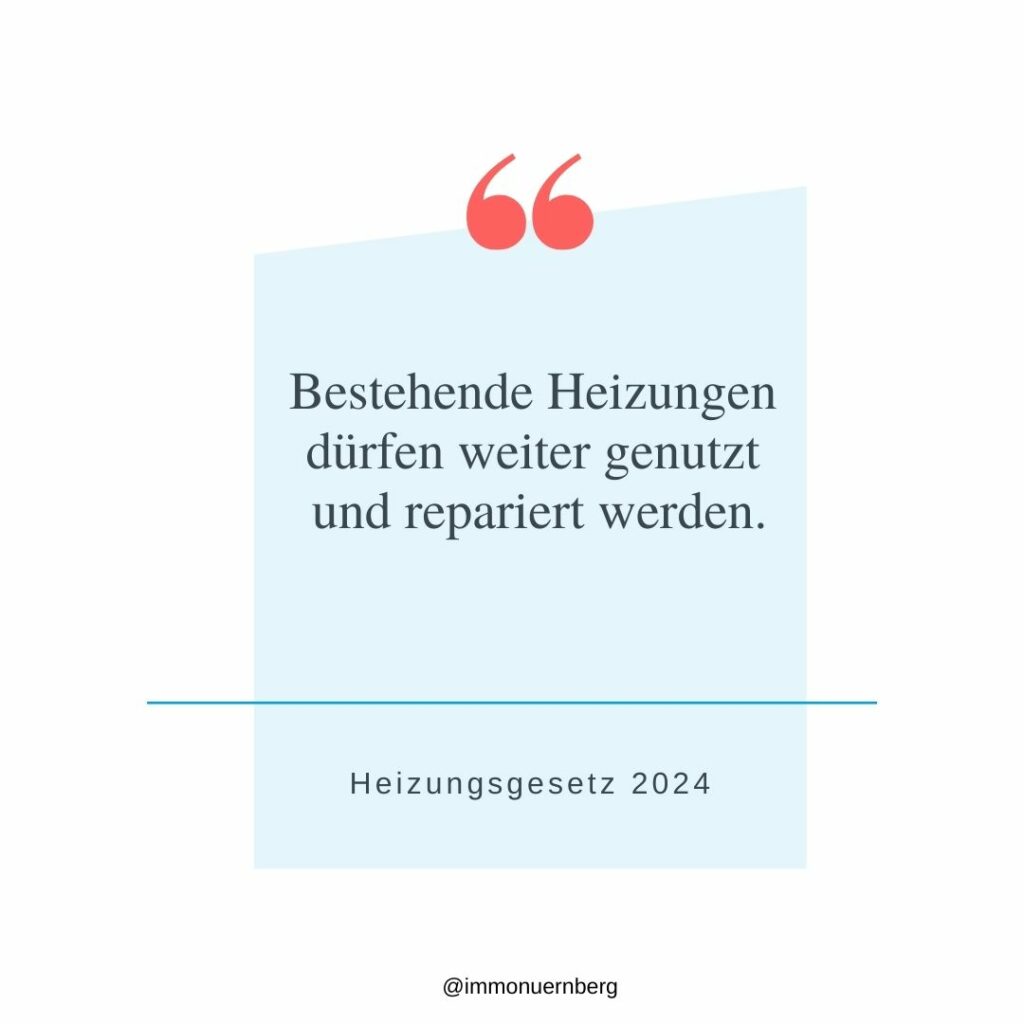

Das bedeutet, dass zukünftig nur noch Heizungen eingebaut werden sollen, die auf lange Sicht zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Die gute Nachricht: Bestehende Gas- und Ölheizungen dürfen weiter betrieben und auch repariert werden. Erst im Fall eines irreparablen Defekts müssen sie gegen eine klimafreundliche Alternative ausgetauscht werden. Es wird aber auch Übergangsfristen und Ausnahmen geben (Härtefallregelung).

Kommunale Wärmeplanung als Orientierungshilfe

Welche Heizung macht Sinn? Darauf soll die kommunale Wärmplanung eine Antwort liefern. Demnach sollen Länder und Kommunen konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Städte mit über 100.000 Einwohnern müssen diese bis Mitte 2026 vorlegen und kleinere Kommunen bis Mitte 2028. In einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gab es diese Verpflichtung bereits vor der Diskussion um das neue Heizungsgesetz.

Die Wärmeplanung soll zeigen, welche Möglichkeiten es in den Kommunen und Gemeinden etwa für Fern-/Nahwärme gibt. So können die Bürger den Plänen entnehmen, ob ihr Haus zukünftig an ein Wärmenetz angeschlossen werden könnte oder ob sie beispielsweise auf eine Wärmepumpe setzen sollten. Unterm Strich dient die kommunale Wärmeplanung der Planungssicherheit von Immobilienbesitzern. Deshalb wurde das Gebäudeenergiegesetz auch an diese gekoppelt: Die Vorgaben beim Einbau neuer Heizungen für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten greifen erst ab dem Moment, in dem eine kommunale Wärmeplanung für die Region bereitgestellt wurde. In Neubaugebieten hingegen gilt das Gesetz ausnahmslos ab dem 01. Januar 2024.

Austausch bestehender Heizung – ein Muss zum 01. Januar 2024?

Nein – und auch das Inkrafttreten einer kommunalen Wärmeplanung bedeutet nicht automatisch, dass alle bestehenden Gasheizungen umgehend gegen eine energieeffiziente Variante ausgetauscht werden müssen. Ordnungsgemäß funktionierende Heizungen dürfen auch dann weiterhin genutzt und repariert werden. Spätestens 30 Jahre nach dem Einbau müssen Heizungsanlagen jedoch gewechselt werden. Zu diesem Zeitpunkt – oder auch im Fall eines irreparablen Defekts vor Ablauf der 30 Jahre – muss dem neuen Heizungsgesetz folgend eine Heizung eingebaut werden, die den geltenden Energieeffizienzstandards entspricht.

Tipps zur Finanzierung

Der Austausch oder die Optimierung einer veralteten Heizungsanlage sind natürlich mit Kosten verbunden. Insbesondere die Anschaffung und Installation einer klimafreundlichen Heizung ist nicht gerade günstig. Hier lohnt es sich, sich über die verschiedenen Finanzierungmöglichkeiten zu informieren, z.B. staatliche Förderprogramme oder zinsgünstige Kredite für energieeffiziente Maßnahmen. Lassen Sie sich hierzu am besten von einem qualifizierten Energieexperten beraten. Und wenn die Zahl auf dem Kostenvoranschlag Sie erst mal ins Schwitzen bringt, bedenken Sie, dass die Umrüstung auf lange Frist auch eine Energieeinsparung und somit niedrigere Energiekosten zur Folge hat.

Staatliche Förderungen

Die Umrüstung auf erneuerbare Energie wird einkommensunabhängig mit 30% bezuschusst (Basisförderung). Weitere 20% (vormals 25%) erhalten Eigentümer, die ihre Heizung in 2024 austauschen – dieser sogenannte Geschwindigkeitsbonus ist gestaffelt und reduziert sich alle 2 Jahre. Ende 2036 entfällt der ganz. Voraussetzung für den Bonus ist der Austausch von z.B. funktionierender Öl-, Kohle-, Gas-Etagen- oder Nachtspeicher-Heizungen sowie für Gasheizungen, die mindestens 20 Jahre alt sind. Eigentümer mit einem zu versteuernden Gesamteinkommen von bis zu 40.000 € jährlich erhalten zusätzlich zur einkommensunabhängigen Förderung weitere 30%.

Insgesamt sind bis zu 70% Förderung möglich, bei maximal 30.000 € förderfähiger Kosten. Unterm Strich sind damit bis zu 21.000 € Zuschuss möglich.

Update nach neuem Bundeshaushalt 2024

Neuer Sparkurs bei Förderungen

Für großes Aufsehen sorgte Mitte November die Haushaltssperre des Bundes, mit der auch einige Förderprogramme für Heizungstausch und Sanierung auf Eis gelegt worden sind. Dazu gehörte z.B. die Energieberatung für Wohngebäude (EBW) der BAFA. Die spätere Einigung für den Haushalt 2024 hatte auch Auswirkungen auf die geplanten Förderungen für den Heizungstausch. So wird bspw. der Geschwindigkeitsbonus von 25% auf 20% reduziert. Die überarbeitete Förderrichtlinie (veröffentlicht im Bundesanzeiger) trat zum Jahreswechsel in Kraft.

Zum Hintergrund: Die Ausgabensperre wurde in Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts verhängt. Demnach sei die geplante Umnutzung nicht verbrauchter Corona-Mittel für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) verfassungswidrig. Die Folge war eine milliardenschwere Finanzlücke für den Bundeshaushalt 2024. Um diese zu füllen, wurden von der Ampel-Regierung sowohl Einsparungen (z.B. beim Zuschuss für Netzentgelte) als auch Erhöhungen z.B. des CO2-Preises beschlossen. Dies wirkt sich vor allem beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien aus.

Lesenswert

Heizungsförderung: Informationen zur Antragstellung bei der KfW

Mehr Infos zu den Förderungen für Sanierung und Heizung

FAQ – Heizungsgesetz 2024

Alle Technologien, die mindestens 65% erneuerbare Energien nutzen. Das bedeutet:

• Wärmepumpe

• Fernwärme

• Stromdirektheizungen

In Bestandsgebäuden dürfen außerdem die folgenden Heizungen weiter verbaut werden:

• Biomasseheizungen

• Gasheizungen mit Biogas oder grünem Wasserstoff

• Hybridwärmepumpen

Ja, auch nach dem 1.1.2024 dürfen noch Gas- oder Ölheizungen eingebaut werden. Aber nur unter bestimmten Bedingungen:

- Wenn sie mindestens 65% „grüne“ Gase oder Öle beziehen

- Auch Gasheizungen, die nicht zu 65% grüne Gase beziehen, dürfen eingebaut werden, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind.

- Gas- oder Ölheizungen können in Kombination mit klimafreundlichen Heizungen eingebaut werden. Reicht z.B. eine Wärmepumpe allein nicht aus, um die Heizlastspitzen im Winter abzudecken, kann an besonders kalten Tagen die Gasheizung einspringen (Hybridwärmepumpe). Diese Regelung gilt aber nur unter Beachtung der 65%-Vorgabe: Mindestens 65% des Energiebedarfs müssen durch erneuerbare Energie abgedeckt werden.

Außerdem soll der Kauf einer Gasheizung ab Januar 2024 nur noch nach einer eingehenden Beratung möglich sein. In dieser soll der Käufer über potenzielle Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung aufgeklärt und auf mögliche finanzielle Belastungen hingewiesen werden.

In diesem Fall darf eine Gasheizung eingebaut werden, diese muss aber ab 2029 zu 15 % mit klimaneutralem Gas (z.B. aus Biomasse oder Wasserstoff) betrieben werden. Ab 2035 steigt dieser Anteil auf 30% und 2040 auf 60%.

Die Wahl der passenden Heizung hängt von der kommunalen Wärmeplanung ab. Zusätzlich empfehlen wir, sich eingehend von einem qualifizierten Energieexperten beraten zu lassen – insbesondere, wenn kein Anschluss an das Nah- oder Fernwärmenetz möglich ist. Dieser kann Ihnen dabei helfen, eine passende und wirtschaftlich sinnvolle Wahl zu treffen.

Muss eine Heizung ersetzt werden, haben Hauseigentümer 5 Jahre Zeit für die Umrüstung – bei Eigentümern von Mehrfamilienhäusern sind es sogar 10 Jahre. Es soll außerdem Ausnahmeregelungen geben, wenn der Eigentümer Sozialhilfe empfängt.

In diesem Fall drohen Bußgelder von bis zu 50.000 €.

Wie hoch die Kosten ausfallen, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Auf welche Art des klimafreundlichen Heizens soll umgerüstet werden? Wie groß ist das Haus? Müssen im Zuge der Umrüstung weitere Sanierungen vorgenommen werden? Günstige Alternativen finden Sie in der Regel ab ca. 15.000 €

Nein. Es war zunächst geplant, Personen über 80 Jahren von den Austauschpflichten zu befreien. Diese Sonderregelung wurde jedoch aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken gestrichen.

Nein. Bisher noch nicht.

Ganz generell ist es Vermietern erlaubt, die Modernisierungskosten für den Heizungstausch auf die Mieter umzulegen – es gibt allerdings verschiedene Einschränkungen. Zunächst einmal darf die Modernisierungsumlage nur genutzt werden, wenn tatsächlich eine energetische Modernisierung zur Einsparung von Endenergie stattfindet. So darf der Vermieter die Kosten für eine Wärmepumpe beispielsweise nur auf die Mieter umlegen, wenn die Wärmepumpe einen Wirkungsgrad von mindestens 2,5 erzielt. Ist dies der Fall darf die jährliche Mieterhöhung maximal 10% der Sanierungskosten beinhalten (§599 BGB). Die Miete darf jedoch aufgrund einer neuen Heizung maximal um 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden. In Kombination mit anderen Modernisierungsmaßnahmen kann sich die Miete bis auf maximal 3 € pro Quadratmeter erhöhen. Die Förderung, die die Vermieter in Anspruch nehmen, muss in voller Höhe an die Mieter weitergegeben werden.

Wird eine Heizung ausgetauscht, weil sie kaputt ist, liegt keine energetische Modernisierung, sondern eine Erhaltungsmaßnahme vor und die Kosten dürfen somit nicht auf die Mieter umgelegt werden.

Weiterhin ist geplant, die Mieter vor hohen Betriebskosten zu schützen, wenn die Vermieter auf Heizungsformen zurückgreifen, die zwar verhältnismäßig günstig in der Anschaffung, aber teuer im Betrieb sind. So beispielsweise Gasheizungen auf Basis von Biomethan. In einem solchen Fall darf der Vermieter nicht mehr Brennstoffkosten berechnen, als bei der Erzeugung von Heizwärme durch eine Wärmepumpe anfallen würden. Das gleiche gilt auch für alle anderen biogenen Brennstoffe.

Die Frist für fossile Brennstoffe ist der 31. Dezember 2044. Ab 2045 darf nur noch mit Erneuerbare Energien geheizt werden.